本文

認可地縁団体制度について

認可地縁団体制度の概要

認可地縁団体とは

地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続を経て法人格を得た「地縁による団体(自治会等の一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体)」のことをいいます。地縁による団体が法人格を取得し認可地縁団体となることで、地方自治法上の権利義務の主体となることができるようになり、保有資産を団体名義で不動産登記することができたり、法人が契約主体となって事業活動を行ったりすることができるようになります。

制度について

従来、自治会(区)や町内会等は、法人格がないことから、自治会等が土地・家屋等を所有していても、自治会等の名義で不動産登記することはできませんでした。このため、やむを得ず自治会等の代表者の名義、あるいは役員の共有名義とする方法しかなく、相続などの発生による財産管理上の問題となることもありました。このような問題を解消するために、平成3年に地方自治法が改正されて創設されたのが「地縁団体の認可」制度です。

その後、令和3年5月の地方自治法の改正により、不動産の保有を前提としないものに見直しされ、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

近年の制度改正については、こちらのページをご覧ください。

認可地縁団体の設立

申請できる団体

自治会や町内会等のように、区域内に住所を有することのみを構成員資格としている団体が対象となります。【認可の対象とならない団体の例】特定の活動のみを行う団体(同好会やスポーツ活動、芸術活動のように活動の内容が限定されている団体)や・構成員に対して、住所以外に年齢、性別、国籍等の加入条件を付けている団体(愛護会や老人会、婦人会等)等は認可の対象外です。

認可の要件

1.目的

住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。(共同活動とは、回覧板の回付、清掃活動、防災・防犯活動など一般的な自治会活動をを指します。)

2.区域

その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、この区域において自治会が相当の期間にわたって存続していること。(地番や道路、河川などにより、自治会の区域の境界線が誰の目からも容易にわかる状態であることが必要です。また、区域が流動的であったり、新たな区域を設定したりする場合は、認可の対象となりません。)

3.構成員

その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること。(「その区域に住所を有するすべての個人」ですから、年齢、性別、国籍等により加入条件をつけたり、世帯単位を構成員とすることは認められません。)

4.規約

下記の事項をすべて含む規約を定めていること。(下記8項目以外の事項を定めることは問題ありませんが、政治目的、営利目的に係る事項など、法の趣旨に反する規定は認められません。)

(1)目的

(2)名称

(3)区域

(4)主たる事務所の所在地

(5)構成員の資格に関する事項

(6)代表者に関する事項

(7)会議に関する事項

(8)資産に関する事項

申請の流れ

認可地縁団体制度の手引き [PDFファイル/4.60MB]

1.地縁団体の法人化に向けた自治会内での話し合い、規約案などの作成

認可申請をするには、規約に基づいて適正に行われた総会の議決による団体の意思決定が必要をなります。したがって、規約の中に総会の招集や議決等の手続の定めがない場合は改正が必要です。また、個人あるいは共有名義となっている保有資産を認可後の団体名義に変更することは可能であるかを法務局等に確認したり、保有する予定の資産について地権者の承諾を得ておくなど、事前の調整を行う必要があります。

2.総会の議決、市民課市民協働推進室への事前相談

規約に従って総会を開催し、次の事項についての議決が必要です。

(1)認可申請することへの賛同

(2)規約の制定または改正

(3)構成員の確定

(4)代表者の決定

(5)保有する資産の確定

3.申請書類の作成、提出

「申請に必要な書類」をそろえて、市役所2階 市民課市民協働推進室 へ提出してください。

4.認可要件の審査

受領した申請書類について、認可の要件に適合するかどうか審査します。

5.市長による認可の告示(地方自治法施行規則第19条)

下記の事項を告示することにより、団体は法人格を取得します。

(1)名称

(2)規約に定める目的

(3)区域

(4)主たる事務所

(5)代表者の氏名及び住所

(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

(職務代行者が選任されている場合は、その使命及び住所)

(7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8)規約に解散の事由を定めた時は、その事由

(9)認可年月日

認可申請に必要な書類(地方自治法施行規則第18条)

1.認可申請書

2.規約

3.認可について総会で議決したことを証する書類(総会議事録など)

4.構成員名簿

5.良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

予算[決算]書、事業計画[報告]書(作成例) [Excelファイル/27KB]

6.申請者が代表者であることを証する書類

7.裁判所による代表者の職務執行停止の有無及び職務代行者選任の有無を記載した書類

8.代理人の有無を記載した書類

9.その他(区域図など) ※区域が町名や地番等の表示のみで特定できない場合に必要

認可後の手続

認可を得た地縁団体は法人格を取得し、規約に定める目的の範囲内で権利を有し、義務を負う(団体の名義で法律行為ができる)ことになります。

不動産の登記

団体名義で不動産登記をすることができます。不動産登記に関することは法務局にお問い合わせください。

《不動産登記のお問い合わせ先》

〒798-0036 宇和島市天神町4番40号

松山地方法務局 宇和島支局 電話:0895-22-0770

印鑑登録

団体の印鑑を登録することができます。印鑑登録をすることで、申請により団体の「印鑑登録証明書」を交付することが可能になります。

【登録資格】

登録を受けることができるのは、原則として代表者本人のみです。ただし、職務代行者・仮代行者・特別代理人・清算人が選任されている場合には、この者が登録を受けることができます。

【登録申請】

登録を申請することができるのは、原則として代表者本人のみです。ただし、特定の行為について代理人を選任している場合や地縁団体と代表者との間に利益が相反する事項があるとして裁判所により特別代理人が選任されている場合は、この代理人が代表者からの委任状をもって申請することができます。申請は、市役所2階 市民課市民協働推進室 で受け付けます。

【登録に必要なもの】

1.印鑑(一辺が8mmを超え30mm以下であり、変形しにくく印影が鮮明なもの)

2.認可地縁団体印鑑登録申請書

3.登録資格者個人の宇和島市登録印鑑

※登録資格者が宇和島市以外の方である場合は住所地市町村の印鑑登録証明書が必要

※代理人が選任されており(告示していることが必要)、この代理人が申請する場合は登録資格者の委任状が必要

※登録の手数料は不要です。

【印鑑登録証明書の交付】

市役所2階 市民課(市民協働推進室)で交付します。申請には以下のものが必要です。

1.登録している印鑑

2.認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/12KB]

3.交付手数料 一通につき300円

※代表者以外の代理人が申請するときは、代表者からの委任状が必要です。

課税関係

認可を得た団体は公益法人等とみなされますので、収益事業を行わない場合は、一部を除いて原則非課税または減免となります。詳しくは各機関にお問い合わせください。

| 税の種類 | 問合せ先 | |

| 市税 | 法人市民税 | 宇和島市役所 税務課 |

| 固定資産税 | ||

| 県税 | 法人県民税 | 南予地方局 税務課 |

| 法人事業税 | ||

| 不動産取得税 | ||

| 国税 | 法人税 | 宇和島税務署 |

| 登録免許税 | 松山地方法務局 宇和島支局 | |

規約の変更

規約を変更しようとするときは、市長の認可が必要(地方自治法第260条の3)です。下記書類をもって認可申請を行ってください。申請は、市役所2階 市民課市民協働推進室 で受け付けます。なお、規約の変更については、原則総構成員の4分の3以上の同意が必要です。

また、変更の内容が告示事項の変更を伴う場合には、併せて告示事項変更届出書の提出も必要です。

【申請に必要なもの】

1.規約変更認可申請書

2.規約変更の内容及び理由を記載した書類

3.規約変更を総会で議決したことを証する書類 ※総会議事録の写し等で、議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの

議事録(作成例_規約・告示事項変更) [Wordファイル/13KB]

告示事項の変更

認可告示事項に変更があった場合(例:告示事項の変更を伴う規約の変更や代表者の変更等)には届け出が必要です。変更の告示がなされない限り、この変更事項は第三者に対抗できませんので、下記書類をもって早くに届け出を行ってください。届出は 市役所2階 市民課市民協働推進室 で受け付けます。

【申請に必要なもの】

1.告示事項変更届出書

2.告示された事項に変更があった旨を証する書類 ※総会議事録の写し等で、議長及び議事録署名人の署名・押印があるもの

議事録(作成例_規約・告示事項変更) [Wordファイル/13KB]

3.就任承諾書(代表者の変更の際に限って提出)

4.裁判所による代表者の職務執行停止の有無を記載した書類(代表者の変更の際に限って提出)

5.代理人の有無を記載した書類(代表者の変更に限って提出)

不動産に係る登記の特例制度

特例制度につきましては、こちらのページをご覧ください。

認可の取り消しと解散

認可の取り消し

認可地縁団体が、「認可の要件」のいずれかを欠くこととなったとき、または不正な手段により認可を受けたことが判明したときは、認可取り消しの対象となります。

【認可の取り消しの対象となる具体例】

1.認可地縁団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき

2.認可地縁団体が、相当の期間にわたって活動していないとき

3.区域の一部の住民について、正当な理由無く加入を認めないこととしたとき

4・構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき

5.不正な手段により認可を受けたとき

解散

認可地縁団体は次に掲げる事由によって解散します。解散は民法の規定が準用され、市長に対して届出(市長による解散公告)及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。なお、解散及び清算手続きについては、裁判所の監督により行います。(地方自治法第260条の32)具体的な手続の流れについては、市役所2階 市民課市民協働推進室 へご相談ください。

【解散の事由】

1.規定に定めた解散事由が発生

2.認可の取り消し

3.総会の議決

4.構成員が欠けたこと

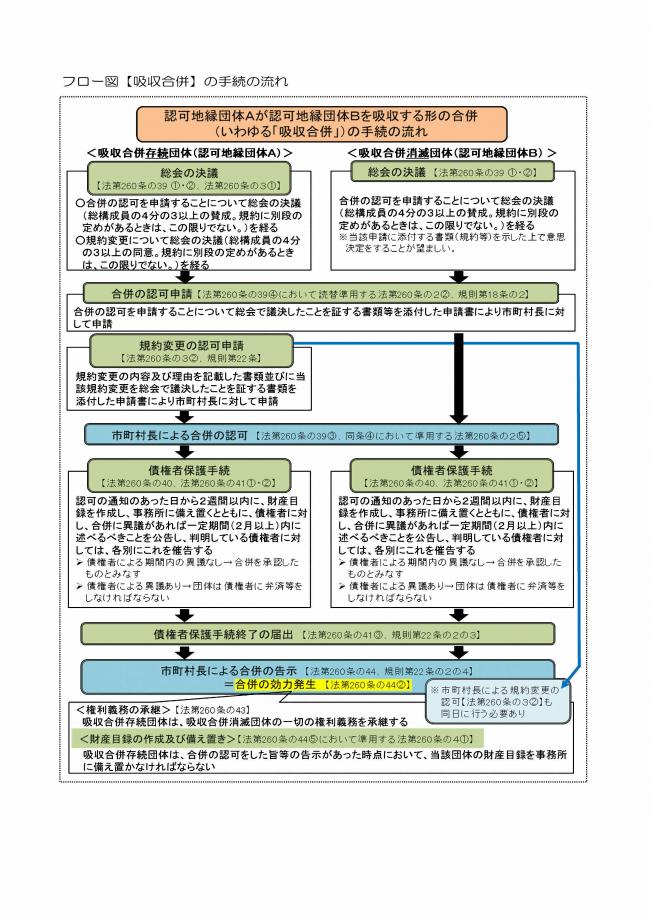

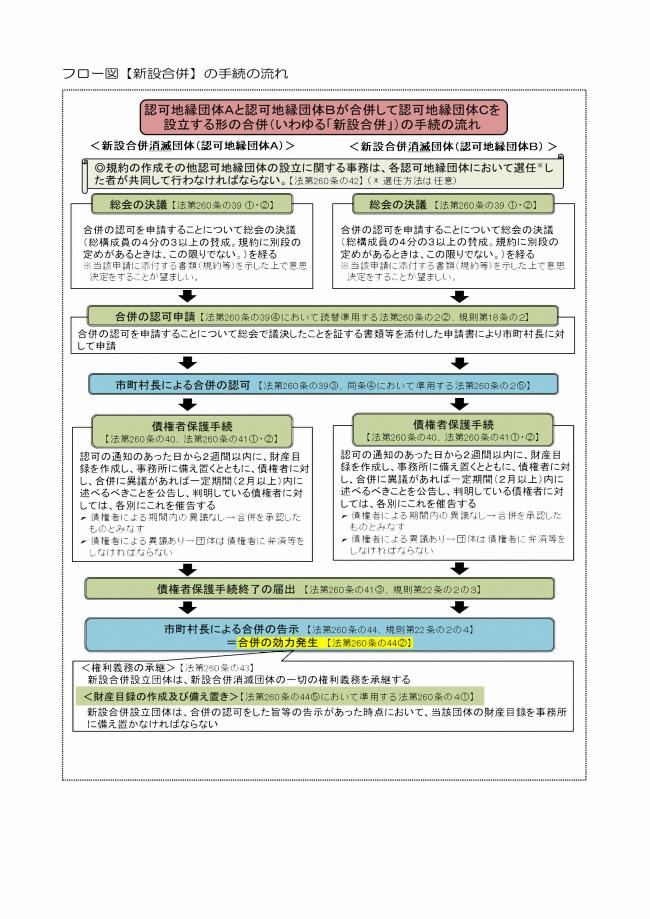

合併

地方自治法の改正により、令和5年4月1日から認可地縁団体の合併に関する規定が新設され、総会の議決のより、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。改正前は合併の規定がなく、認可地縁団体が合併するには解散に伴う精算手続等を経る必要がありましたが、改正後は合併規定に基づき権利義務の全部の継承が可能となることから、解散に伴う精算手続の事務負担が軽減されます。

法人の合併方法として、一般的には【吸収合併】と【新設合併】の二つがあり、【吸収合併】は、合併を行う法人のうち一つの法人を除く全部の法人が消滅します。一方、【新設合併】は、合併を行う全部の法人が消滅し、この合併により新しい法人が成立します。手続の流れはフロー図のとおりです。具体的な手続については、市役所2階 市民課市民協働推進室 へご相談ください。