- 生活・くらし

- 防災・安全

- 健康・医療・福祉

- 子育て

- 教育・社会活動

- 事業者の方へ

- 市政情報

本文

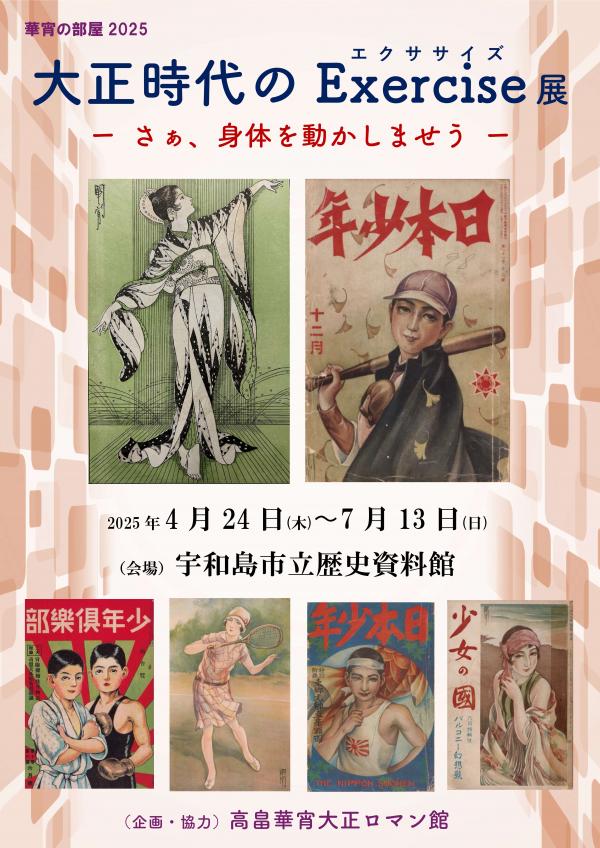

華宵の部屋2025

令和7年度 華宵の部屋

「華宵の部屋2025」大正時代のExercise 展 ー さあ、身体を動かしませう ー

(企画趣旨)

みなさんはなにか運動をしていますか?

「華宵の部屋2025」では、華宵が描いた大正時代の運動やダンスをテーマに作品とその時代背景を紹介します。

華宵が描いた大正時代の少年少女雑誌の表紙絵には、野球、サッカー、テニス、陸上、スキー、水泳、剣道、柔道などのスポーツをする少年少女のイメージが数多く登場します。これらのスポーツは、武道を除いて、明治時代に西洋から移入され、大正時代にかけて学校教育等を通して普及してきました。また特に少女雑誌では、ダンス(舞踊・舞踏)や体操(集団体操)をする少女の写真やイラストがしばしば掲載されています。

相撲や剣道、柔道などの日本在来のスポーツは祭礼や武術の系譜に位置するもので、競技性に加え「精神性」が重要視されますが、西洋発祥のスポーツは「遊戯性(娯楽性)」が優先される傾向があると考えられます。学校教育の場や地域の運動会、各地で開催される競技大会などを通じて広まった運動は、参加するにしろ観戦するにしろ、その「楽しさ」ゆえ、より身近なものとして広がっていきました。

ダンスや体操もまた大正時代の女学校では盛んに取り入れられた運動です。大正2年に「学校体操教授要目」が制定されると、学校教育の場でダンス的な要素を取り入れながら“体操”が徐々に浸透していきました。

華宵が描いたスポーツのイメージと、同時代の雑誌に掲載された写真などから、大正時代の運動(エクササイズ)の諸相をご紹介します。

(高畠華宵大正ロマン館)

- とき 令和7年4月24日(木曜日)~令和7年7月13日(日曜日)

- ところ 宇和島市立歴史資料館

このページに関する

お問合せ先

このページに関するお問い合わせ先

宇和島市立歴史資料館

〒798-0003 愛媛県宇和島市住吉町2丁目4-36

Tel:0895-23-2400 Fax:0895-23-2400

Mail:rekishi-m*city.uwajima.lg.jp

*は@をご入力ください