本文

児童手当制度

児童手当制度

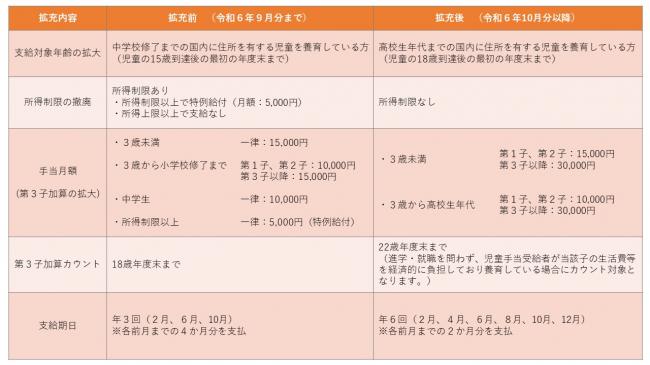

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更になりました。

令和6年10月分からの児童手当を受給できる申請は、令和7年3月31日(月曜日)で締め切りましたが、引き続き受付しております。

今後の受付につきましては、原則、申請の翌月分からの手当支給開始となります。

令和6年10月からの児童手当制度改正後の手続きについてはこちらからご確認ください。

制度の趣旨

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とします。

令和6年10月分からの主な制度改正の内容

- 支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までに拡大

- 所得制限の撤廃

- 多子加算の拡充

第3子以降の支給額を30,000円に増額

第3子以降の加算カウント対象年齢(※)を22歳の年度末まで延長

※加算カウント対象年齢:3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢 - 支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

受給者(請求者)

高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの児童を養育する父母等のうち、主たる生計維持者(※)の方。

(※)主たる生計維持者:一般的に父母のうち所得の高い方で、主に家計を支えている方。

- 受給者が公務員の場合は、勤務先へ請求してください。

- 単身赴任等で、受給者と児童が別居している場合は、受給者が住民登録している市区町村へ請求してください。

- 児童福祉施設などに入所している児童についての手当は、施設長等が受給者となります。

- 父母が離婚協議中等で別居中の場合、児童と同居している父または母が受給者となります。

支給対象児童

国内に居住する0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童です。ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。

支給額

| 児童の年齢 | 1人あたりの月額 |

|---|---|

| 0歳~3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |

| 0歳~3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |

| 3歳~高校生年代(第1子、第2子) | 10,000円 |

| 3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |

※18歳年度末以降22歳年度末までの子のうち、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な監護をし、かつ、その生計費を負担している子については、子の人数カウントに含めます。(該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。確認書についての詳細はこちらをご確認ください。)

支給日

偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日

※15日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日

認定請求手続き

出生や転入により新たに受給資格が生じた場合は、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要となります。申請が遅れた月は児童手当を受給できない場合がありますのでご注意ください。

《手続きに必要なもの》

- 受給者(請求者)名義の通帳またはキャッシュカード

- 受給者(請求者)の加入している医療保険情報のわかるもの(受給者が厚生・共済年金加入の場合)

- マイナンバーの確認ができるもの(受給者、配偶者)

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届

毎年6月1日現在における状況を住民基本台帳等により、10月支給分(8・9月分)以降の手当の受給要件を確認しています。

令和4年度から現況届の提出が原則不要となっておりますが、公簿等で確認できない方(次のいずれかに該当する方)は、毎年6月に現況届の提出が必要となります。

- 離婚協議中で配偶者と別居している方

- 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が宇和島市と異なる方

- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

- 法人である未成年後見人、施設・里親である方

- 学生ではない18歳年度末以降22歳年度末までの子を養育しており、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出している方

- その他、状況確認する必要がある方

現況届を提出しない場合は、手当の支給が差し止めとなり、提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。

児童手当を受給中で、大学生年代の兄姉がいる場合

受給者が、大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していることを申し立てるときには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

申し立てをする(確認書を提出する)ことで、大学生年代を加えた人数で第3子以降加算を受けることができます。

提出する必要があるのは次のいずれかの時期において、受給者が養育する高校生年代以下の児童と、対象となる大学生年代の子の数が合わせて3人以上いる場合です。

- 年度末に高校生年代から大学生年代に変わる子がいるとき

- 過去にこの確認書で申し立てていた子の卒業時期が到来するとき

- その他、市から提出を求められたとき

※宇和島市が支給対象児童として把握できていない場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要となります。

<参考>2回目以降の監護状況の確認について

18歳年度末以降22歳年度末までの子が学生の場合とそれ以外の場合で、2回目以降の確認方法が異なります。

※申立内容(「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当・生計費の負担の状況」)に変更が生じた場合は、随時、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

| 18歳年度末以降22歳年度末までの子の状況 | 初回の提出時期 | 2回目以降の提出時期 |

|---|---|---|

| 学生 | 新規認定請求時、または19歳となる年度になったときに、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出。 | 初回に記載した卒業見込みの月までは再提出不要。 ただし、内容に変更が生じた場合は随時提出が必要。 |

| 学生でない | 上記と同じ。 | 毎年6月の現況届で再提出が必要。 ただし、内容に変更が生じた場合は随時提出が必要。 |

その他必要な手続きについて

次の場合において、手続きが必要となります。

- 出生などにより養育する児童が増えたとき

- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき

- 受給者や配偶者、児童が転出するとき

- 受給者や配偶者、児童が転居するとき

- 受給者と児童が別居するとき

- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

- 受給者の加入する年金の種別が変わったとき

- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

- 振込口座を変更するとき など

問合せ先

こども家庭課子育て給付係 Tel0895-24-1111(内線3124)