本文

児童扶養手当制度

児童扶養手当制度

児童扶養手当は、ひとり親家庭の自立を支援し、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。母子家庭だけでなく、父子家庭にも支給されます。

手当を受給するには申請(認定請求)が必要です。

支給要件

次のいずれかの条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令に定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母または監護かつ生計同一の父など

- 父母が離婚した児童

- 父(または母)が死亡した児童

- 父(または母)が一定程度の障がいの状態にある児童

- 父(または母)の生死が明らかでない児童

- 父(または母)が1年以上遺棄している児童

- 父(または母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

- 父(または母)が1年以上拘禁されている児童

- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の子)

※受給には所得制限など一定の要件があります。

※これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当は受給できませんでしたが、法律が改正され、公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回る時はその差額分の手当が支給されることになりました。厚生労働省リーフレット[PDFファイル/398KB]

※「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。厚生労働省リーフレット [PDFファイル/525KB]

※詳しくはお問い合わせください。

支給金額 (令和6年4月1日現在)

児童扶養手当額については、「児童扶養手当法」および「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき、年平均の全国消費者物価指数を基に所要の改定がされることとなっています。

※一部支給の額は、所得に応じて異なり、10円きざみで決定されます。

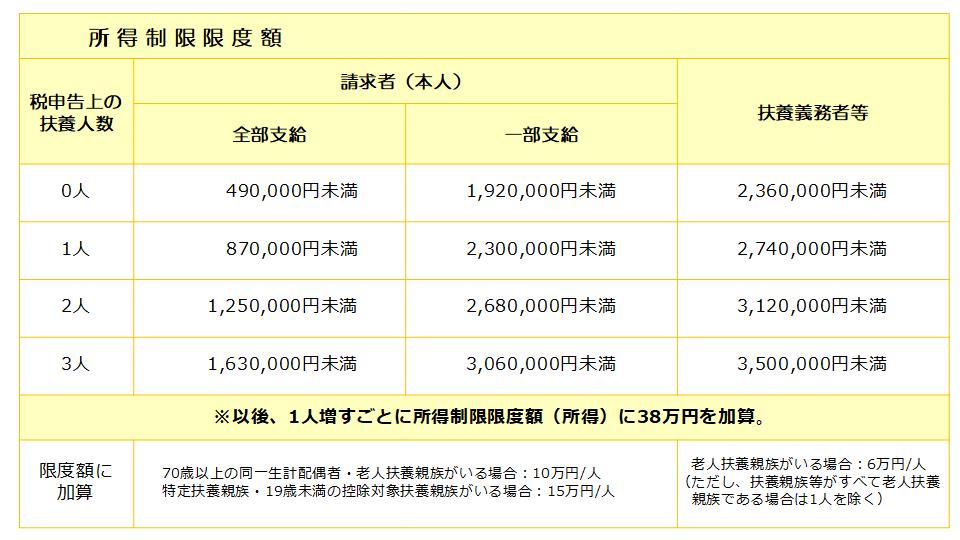

所得制限

児童扶養手当は、請求者本人や扶養義務者(同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)および兄弟姉妹)の前年の所得(1月から9月までの間に請求する人の場合は、前々年の所得)による支給制限があります。

- 全部支給

本人所得が、所得制限限度額表の【全部支給】の額未満、

かつ

扶養義務者(直系親族等)の所得が【扶養義務者等】の額未満であること。

- 一部支給

本人所得が、所得制限限度額表の【全部支給】の額以上で【一部支給】の額未満、

かつ

扶養義務者等の所得が【扶養義務者等】の額未満であること。

- 全部停止

本人所得が、所得制限限度額表の【一部支給】の額以上、

または

扶養義務者等の所得が【扶養義務者等】の額以上である。

(この場合は、その年度(11月分から翌年10月分まで)の手当は支給されません。)

所得の計算方法

| 所得額 = 年間収入-必要経費(給与所得控除額)+(ア)養育費-(イ)8万円-(ウ)諸控除 |

|---|

(ア)児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、

母(父)及び児童が受け取る金品等で、その金額の8割の額が所得に算入されます。

(イ)社会保険料相当分

(ウ)給与所得・年金所得控除 最大10万円

障害者控除・勤労学生控除 27万円 特別障害者控除 40万円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除

寡婦控除・ひとり親控除(請求者が母(父)の場合は控除しない)

地方税法附則第6条第1項による免除(肉用牛の売却による事業所得)

公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除(長期、短期譲渡所得)

支給手続

提出書類は支給要件により異なります。こども家庭課子育て給付係または各支所福祉環境係にお問い合わせの上、必要書類を揃えて申請してください。申請の翌月分から支給されます。

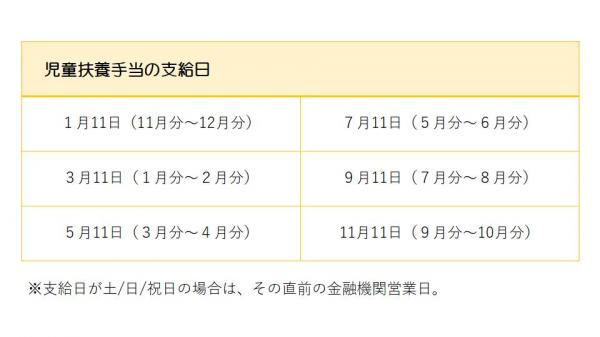

更新手続き(現況届)

毎年、8月に現況届の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降の手当の支給が差し止めとなります。

なお、現況届が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。