本文

9/26配信

【宇和島の偉人02】穂積陳重は○○の父?

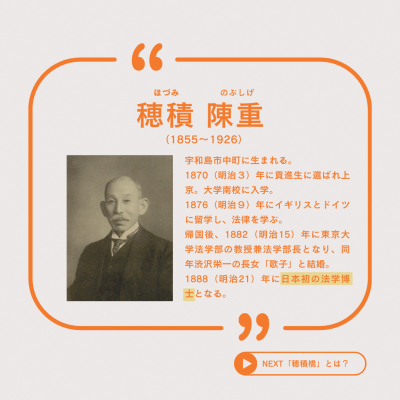

穂積陳重 (ほづみ のぶしげ)|法学者

1855(安政2年)~1926(大正15年)

穂積陳重は宇和島藩士で国学者の父・重樹の次男として1855年に生まれました。祖父重麿は宇和島藩に国学を導入した人物であり、学問に熱心な家庭で育ちます。藩校明倫館で学ぶと、15歳のときには藩の貢進生※1に選ばれて上京。東京大学の前身である大学南校に入学し、法律を専攻しました。

1876年、陳重は文部省の海外留学生に選ばれ、イギリスとドイツで5年間法律を学びます。ロンドンの法曹院ミドル・テンプルでバリスター(法廷弁護士)※2の称号を得たほか、日本人で初めて「一等学士」の奨学金を受けるなど、海外での成績も優秀でした。

帰国後、26歳で東京大学法学部の講師に、翌年には教授兼法学部長となり、渋沢栄一の長女「歌子」と結婚します。33歳には日本初の法学博士となり、東大法学部の基礎を確立し、門下生たちが日本の法律学を築き上げたことから、陳重は「法学の祖」とたたえられました。1891年、同郷の先輩である児島惟謙が大審院長を務めた「大津事件※3」の裁判では、政府の圧力に屈しない惟謙の考えを支持し、後押しをしたといいます。

また陳重は「民法の父」とも言われています。

治外法権撤廃等を目的に1894年に締結された日英通商航海条約の発効条件として、民法をはじめとする諸法典の整備が求められたことから、明治政府は、フランスに倣い海外の思想をそのまま取り入れた民法を制定しようとします。しかし、その民法は日本の家父長制※4に合わないとして、世間からの反発を受けます。そこで政府は、富井政章、梅謙次郎とともに陳重に法典調査会起草委員を命じ、民法の編纂にあたらせました。「法律は専門家だけのものでなく、誰もが守ってゆくべきものだ。」と常々語っていたという陳重は、日本の慣行も取り入れ、現在の民法の基礎を作り上げました。

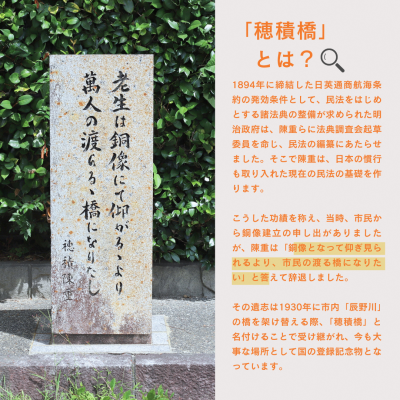

こうした功績と宇和島市の発足にも尽力したことが称えられ、当時の市長、市民から銅像建立の申し出がありましたが、陳重は「老生は銅像にて同郷萬人に仰視らるゝよりは 橋となって公衆に履んで渡らるゝを以て無上の光栄とす(銅像となって仰ぎ見られるより、市民の渡る橋になりたい)」と答えて辞退したと言います。その遺志は1930年に市内「辰野川」の橋を架け替える際、「穂積橋」と名付けることで受け継がれ、今も大事な場所として国の登録記念物となっています。

※1 貢進生

明治3年に明治政府が各藩に命じて選抜させ、大学南校に派遣した優秀な生徒のこと。

※2 バリスター(法廷弁護士)

イギリスにおける弁護士資格で、基本的に訴訟業務のみを行う。一方、交渉的な法律事務等を行う弁護士資格を「ソリシター(事務弁護士)」という。

※3 大津事件

2025.8.6投稿記事【宇和島の偉人01】児島惟謙をご覧ください。

※4 家父長制

一家の長である男性(家長)が家族全体を支配・統率する制度。

未来つながる宇和島(@mirai_uwajima)では、

宇和島の日常風景など暮らしのようすを発信しています!

#未来つながる宇和島 #宇和島 #uwajima #愛媛 #南予 #ehime #移住 #愛媛移住 #宇和島移住 #地方移住 #Uターン #Iターン #田舎暮らし #日常の風景 #偉人 #穂積陳重

アンケートにご協力ください

今後の記事作成の参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。