本文

8/6配信

【宇和島の歴史文化】宇和島の偉人01|児島惟謙は○○の神?

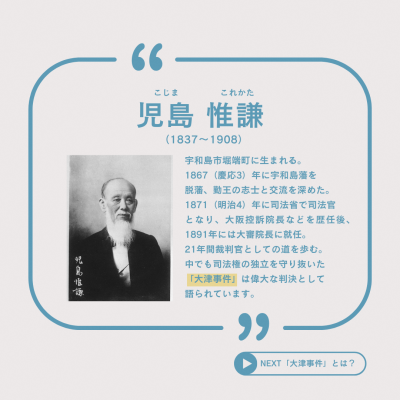

児島惟謙 (こじま これかた)|裁判官・政治家

1837(天保8年)~1908(明治41年)

児島惟謙は、宇和島藩の下級武士・金子惟彬(かねここれあきら)の次男として、1837年に現在の宇和島税務署のある堀端町・宍戸邸で生まれました。

生後間もなく母親と別れて5歳まで里子に出され、その後、父の実家である野村の緒方家や津島岩松の小西家の使用人となるなど転々とし、恵まれない幼少時代を過ごしましたが、そのような逆境にもたえて、文武の修業に励みました。

21歳のときには、藩の家老である梶田長門に仕えるようになり、特に剣術においてその才能が認められたことから、23歳には剣道の師範免許を得て、藩内各所から剣道教授として招へいされるようになります。

1865年の幕末には坂本竜馬ら勤王倒幕の志士(※1)たちと親交を深め、1867年に脱藩すると、倒幕軍として戊辰戦争(※2)にも参加しています。

この脱藩を機に「児島惟謙」と名乗るようになり、終生この仮の名を用いることとなります。

明治維新後の1871年には、司法省で司法官となりました。名古屋裁判所長、大阪控訴院長などを歴任後、1891年に大審院長(現在の最高裁判所長官に相当)に就任し、翌年にその職を辞するまでの21年間、常に正義のために、また司法権の確立のために、力強い活動を続けました。

また、大阪控訴院長であった1886年には、同じく宇和島出身の土居通夫らとともに関西法律学校(関西大学の前身)の創立に関わり、法曹教育にも力を尽くしています。

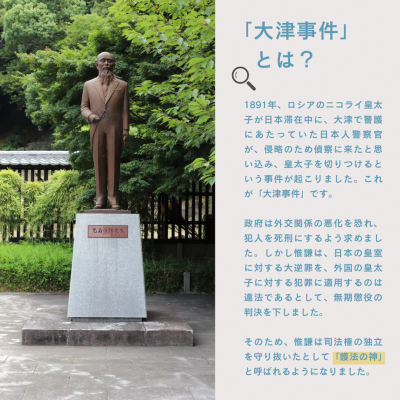

その惟謙の名を世に広めたのが、1891年の大審院長就任の僅か数日後に起きた「大津事件」です。

その年、ロシアの皇太子は世界歴訪のあと日本に立ち寄り、各地を遊覧していました。大津で警護にあたっていた巡査の津田三蔵は、侵略のため偵察に来たと思い込み、皇太子を切りつけるという事件を起こします。明治天皇は直ちに皇太子を見舞い、外交関係の悪化を恐れた政府は、ロシアへの配慮から津田を死刑にするよう求めました。

しかし惟謙は、日本の皇室に対する大逆罪(※3)を、外国の皇太子に対する犯罪に適用するのは違法であるとして、当時の首相松方正義と大激論を交わし、結果、普通謀殺未遂罪により無期徒刑(現在の無期懲役)の判決を下しました。

この事件で、政府の圧力に屈することなく司法権の独立を守り抜いたことから、惟謙は「護法の神」と称賛されるようになります。

退官後には、貴族院議員や衆議院議員を務め、国家経営に参画したばかりでなく、銀行頭取として金融界においても活躍し、1908年、72歳でこの世を去りました。

惟謙は司法官として、司法権独立のため不当な行政権力と闘い、人民の権利を擁護した正義の人であり、日本の憲政史上に極めて偉大な足跡を残しました。

※1 勤王倒幕の志士

天皇に忠誠を誓い、天皇に政治の実権を取り返すために幕府を倒そうとした人々。

※2 戊辰戦争

1868年~1869年に「新政府軍(倒幕軍)」と「旧幕府軍」との間で繰り広げられた一連の戦い。薩摩藩、長州藩中心の討幕派勢力が組織した明治新政府が、徳川慶喜を政権から排除し、官職辞任と領地返上を要求したことがきっかけで勃発した。

※3 大逆罪

天皇や皇太子に危害を加え又は加えようとした場合に死刑に処せられる罪で、当時の刑法に規定されていた。

未来つながる宇和島(@mirai_uwajima)では、

宇和島の日常風景など暮らしのようすを発信しています!

#未来つながる宇和島 #宇和島 #uwajima #愛媛 #南予 #ehime #移住 #愛媛移住 #宇和島移住 #地方移住 #Uターン #Iターン #田舎暮らし #日常の風景 #偉人 #児島惟謙

アンケートにご協力ください

今後の記事作成の参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。