○宇和島市小規模下水道条例施行規則

平成17年8月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市小規模下水道条例(平成17年条例第198号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

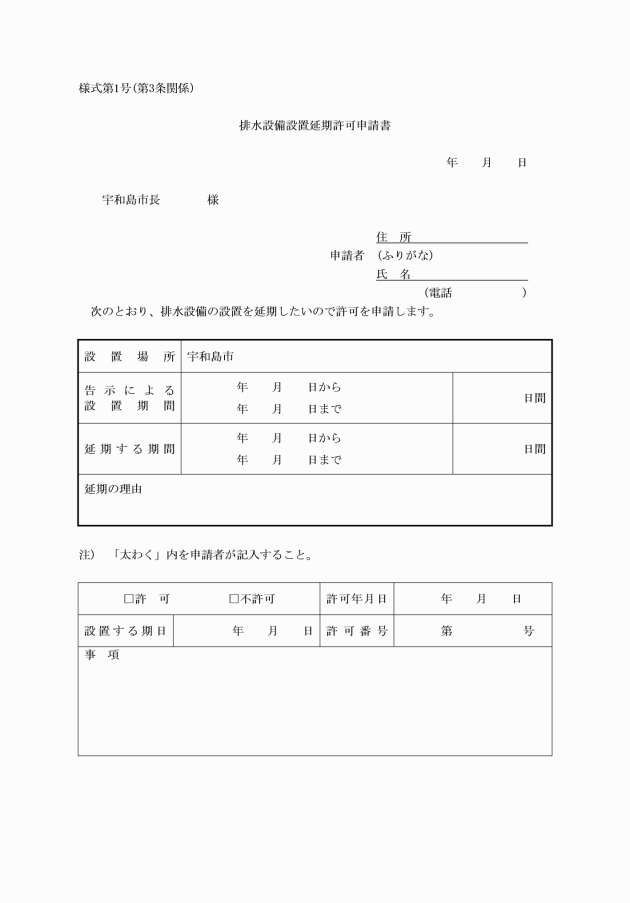

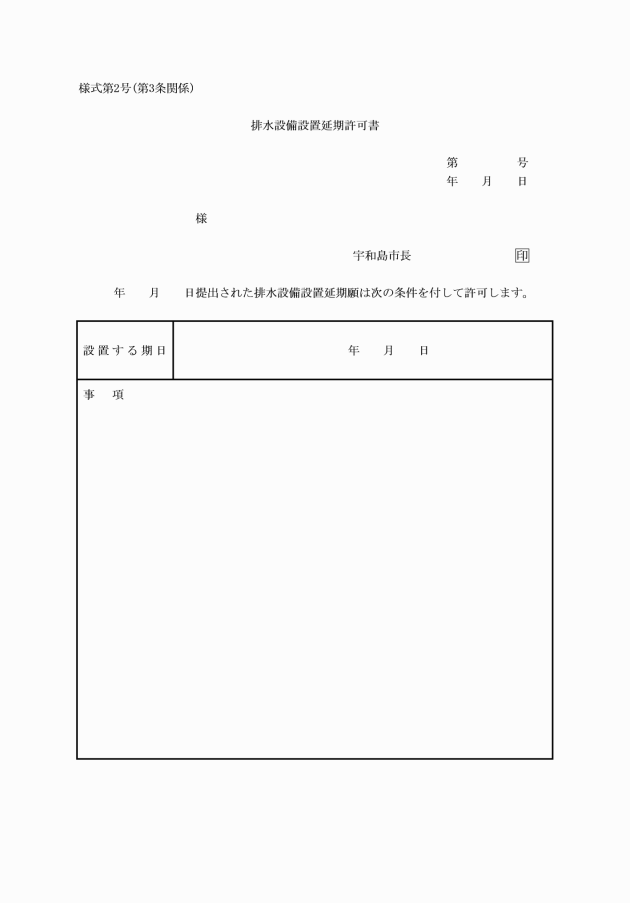

(排水設備の設置義務)

第2条 排水設備は、条例第3条の規定により、宇和島市小規模下水道排水施設(以下「排水施設」という。)の供用開始の告示のあった日から6月以内に設置しなければならない。ただし、くみ取便所は、供用開始の告示があった日から3年以内に、水洗便所(汚水管が小規模下水道へ連結されたものに限る。)へ改造しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(費用の負担額)

第4条 市長は、排水設備設置義務者の必要により公共ます及びその取付管の設置を行う場合は、その費用の2分の1以内を排水設備設置義務者に負担させることができる。ただし、負担額は50万円を限度とする。

(排水設備の設置基準及び接続方法)

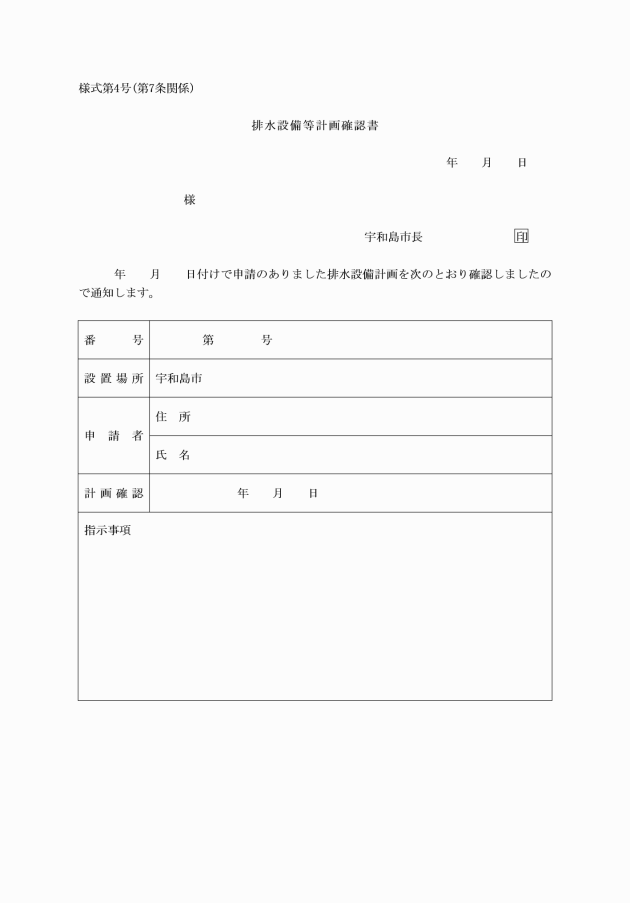

第6条 条例第8条の規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(2) 宅内ますは、内径又は内のり125ミリメートル以上とし、排水渠の大きさ及び埋設の深度に応じたものとすること。

(3) 排水設備を小規模下水道に接続させる場合は、公共ます及び取付管で行い、公共ますの位置は、宅地内にあっては維持管理に支障がなく小規模下水道の本管に近い場所で、次の技術上の基準によらなければならない。

ア 汚水を排水するための排水設備は、公共ますのインバート上流端に接続し、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

イ アにより難い特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

ウ 取付管で公道に布設されるものについては、遠心力鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管を用いなければならない。ただし、市長において支障がないと認めた場合は、この限りでない。

エ 取付管を小規模下水道の本管に固着させる場合は、市長の指示及び監督により施行すること。

(1) 見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地の位置を明示すること。

(2) 平面図は、縮尺250分の1以上とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで小さくすることができる。

ア 境界及び面積

イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排水する施設の位置

ウ 下水管渠及び附属装置の位置

エ その他工事上必要な事項

(3) 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は20分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入する。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1以上とし、管渠及び附属装置の構造寸法を表示する。

(5) 排水設備工事設計書

(6) 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、その所有者の同意書を添付するものとする。

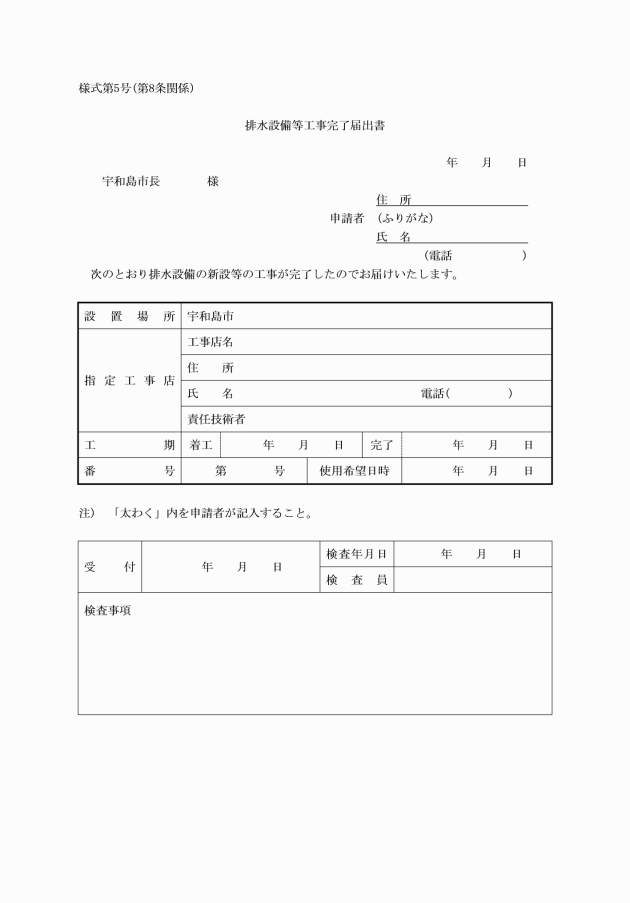

2 市長は、前項の届出があった場合は、直ちに検査をしなければならない。

2 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

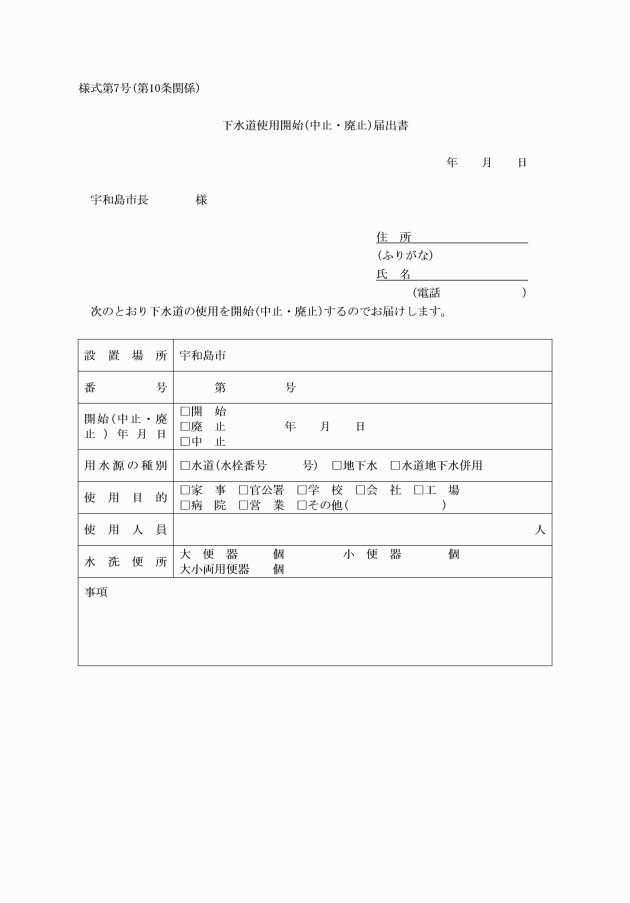

2 届出のないときの使用開始等の時期は、市長が認定する。

(使用料の徴収委任)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、使用料の徴収に関する事務を宇和島市水道事業管理者の権限を行う長に委任する。

(使用料の徴収方法)

第14条 使用料の徴収方法は、条例第13条に定めるもののほか、宇和島市水道事業給水条例(平成17年条例第213号)の規定に基づき徴収する水道事業の料金の徴収方法に準ずるものとする。

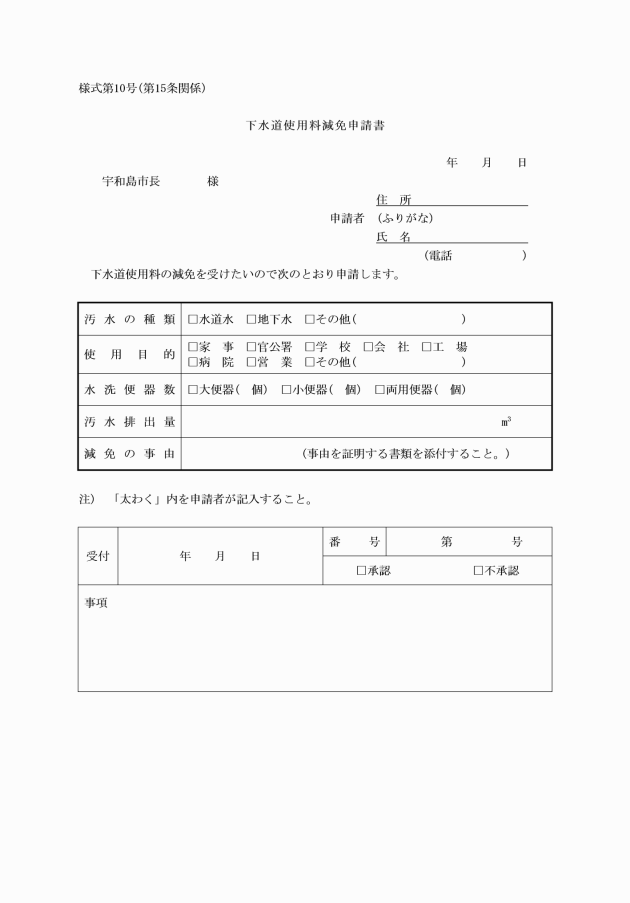

(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めたもの

(2) 前号のほか、市長が特別の事情があると認めたもの

4 使用料等の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(排水設備等への立入検査)

第16条 市長は、排水処理施設の機能及び構造を保全するため、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備等を検査させることができる。ただし、他人の土地又は建築物に立ち入る場合においては、あらかじめその所有者等の承諾を得なければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市小規模下水道条例施行規則(平成14年宇和島市規則第29号)又は津島町小規模下水道条例施行規則(平成6年津島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成27年12月18日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第6条第3号、第9条、第12条及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和3年2月12日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年12月22日規則第54号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(宇和島市小規模下水道条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現にある第9条の規定による改正前の宇和島市小規模下水道条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

種別 | 排水設備の構造基準 |

管渠 | 管渠の構造は、暗渠とすること。 |

ます | 1 設置箇所 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管若しくは曲管を用いることができる。 2 間隔 ますの間隔は、管渠直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。 3 大きさ ますの大きさは、内径又は内法が15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとすること。 4 蓋その他 ア ますには密閉蓋を設けること。 イ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥の溜まらないようにすること。 |

ごみよけ装置 | 台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、8ミリメートル目以下の堅牢なストレーナーを取り付けること。 |

油脂しゃ断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。 |

沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜まりを設けること。 |

構造及び材料 | 管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、煉瓦、石材その他耐水性のものを用い、不侵透耐久構造とすること。 |

防臭装置 | 水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けること。 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 |

その他の装置 | ディスポーザー(生ごみ粉砕機)その他これに類するものを使用しないこと。ただし、ディスポーザー排水処理システム(配管設備として認定されたディスポーザーと排水処理槽から構成されるもの)については、市長の確認を受け、適切な維持管理がなされる場合においては、この限りでない。 |

別表第2(第6条関係)

排水人口 (単位人) | 排水管の内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |

150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |

150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |

300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |

500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |